起業しよう思ったときに最初にやるべきことは「創業計画書」を作成すること。

頭の中にあるアイデアを紙に落とし込むことで、弱点ややるべきことが一気に浮かび上がります。

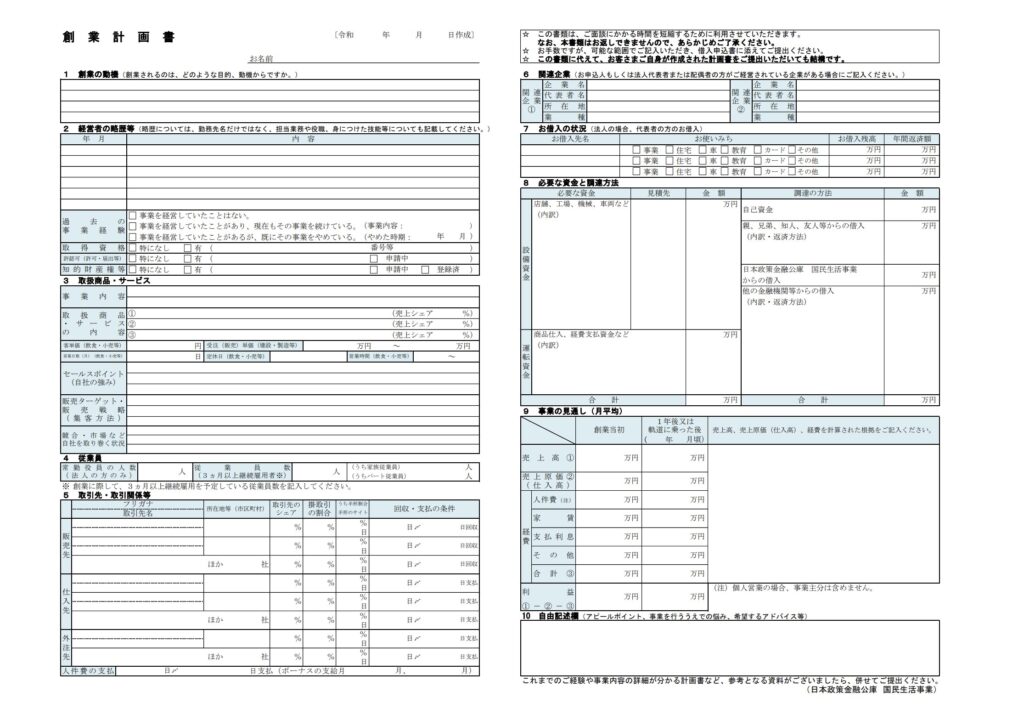

この記事では、日本政策金融公庫の公式フォーマットをもとに創業計画書の書き方・ポイント・作成のメリットを解説。

さらに、私が計画書を書いた体験や気づきを交えて紹介します。

この記事を読めば、「自分も計画書を作ってみよう」と思えるはずです。次のステップ(開業届の提出)につなげるための準備として最適です。

✏️私が創業計画書を書いてみて感じたこと

最初は「銀行から借入するわけではないし、計画書なんて不要かな」と思っていました。

しかし、書いていると自分の頭の中が整理できていないことに。

- 売上の根拠をどう説明するか

- どのくらいの固定費がかかるか

- どのサービスを主軸にするか

これらが「なんとなく」から「数字で見える」ようになったのは大きな収穫でした。

😣一番苦労した点

私が一番苦労したのは、数字の根拠をどう示すかです。

「このくらい売れるだろう」と思っていても、単価×件数×稼働率で説明しようとすると根拠が薄く書けないのです。

そこで、ネットで相場を調べる、その道の先輩にアドバイスを求める、自分の過去の経験を引っ張り出してみるなどしました。

「なんとなく」では通じない。計画書を書いて一番痛感したことです。

😀書いていて楽しかった点

一方、楽しかったのはサービス内容や提供方法を考えるパートです。

「こうすればお客様に喜ばれるだろうな」と想像するとワクワクしてきました。

- 初回相談をどう設計するか

- アフターフォローをどうするか

- 他の人にはない差別化は何か

頭の中だけで考えていた時よりも紙に落とすとアイデアが次々出てきて、自分の事業が少しずつ形になっていくようでした。

📈創業計画書とは?

日本政策金融公庫の様式をもとにした事業計画のこと。融資申請時に必須ですが、借入をしない人でも事業の見通しを言語化できる便利ツールです。⬇️下記HPにてひな形がダウンロードできます

⬆️創業計画書を作るメリット

- 自分のアイデアを整理できる

- 数字で「どれくらい売れば黒字にできるか」がわかる

- 補助金・助成金の申請に使える

✒️創業計画書の基本項目と書き方のコツ

- 創業の動機:夢ではなく「課題と解決」を1行で。

→ 私は「不動産・相続で困っている人にワンストップで寄り添いたい」という動機を書きました。 - 略歴・強み:経験・資格・実績を根拠とセットで。

→ 自分の経歴を振り返ると「人に説明できる強み」が整理できます。 - 商品・サービス:単価・原価・提供フローを表で示す。

- 取引先・販売方法:ペルソナと集客ルート、入金サイトを具体的に。

- 従業員:創業時は外注中心、雇用化の条件を数字で。

- 必要資金と調達方法:初期投資と運転資金を分ける。

- 事業の見通し:売上算式(単価×件数×稼働率)、損益分岐点を明記。

📕数値計画の作り方:2つのモデル

A. 飲食店の場合

- 16席 × 1.8回転 × 客単価1,200円 × 26日 = 約90万円/月売上

- 原価率35% → 粗利58.5万円

- 固定費38万円 → 損益分岐点=約58.5万円

B. 借入なしスモール起業の場合(士業・FP・Web制作など)

- 顧問契約 5万円 × 3社 = 15万円

- 単発業務 3万円 × 2件 = 6万円

- 月売上=21万円 ー経費5万円→ 営業利益=16万円

→ 私の場合もBに近いですが、固定費が少ない分利益を出しやすい一方で、継続的に案件を取れるかどうかが最大の課題だと気づきました。

😔よくある失敗と対策

- 根拠不明の数字 → 相場資料・見積りを添付する

- 季節変動を無視 → 月別収支で閑散期を反映させる

- 資金繰りを甘く見る → 入金サイトを明記して、運転資金は3か月分以上を確保

✅先輩起業家からのアドバイス(参考にしたこと)

- 売上は控えめに、費用は多めに見積もる

- 見せ金は絶対NG(通帳の履歴でバレる)

- 税金・保険は、積立口座に分けて管理する

- 飲食は、プレオープンで「客単価と回転率」を実測すること

→ このアドバイスを聞いて「税金や保険は事業用口座で積み立てておかないと後で痛い目にあうな」と感じました。

☀️あなたが今やるべきアクション

- 公式フォーマットをダウンロードして項目を埋めてみる

- 売上算式を「単価×件数×稼働率」で表現する

- 損益分岐点を出して「最低限どれくらい売る必要があるか」を把握する

- 自分なりの差別化ポイントを1行で言えるか確認する

🔚まとめ

創業計画書は「融資のための書類」だけではなく、自分の事業を見える化するツールです。

書いてみて「数字に落とすと課題がハッキリする」という体験をしました。

- 苦労した点 → 数字の根拠を示すこと

- 楽しかった点 → サービス内容を具体的に考えること

特に飲食業のように資金が大きく動く業種は必須、借入なしのスモール起業でも必ず役立つ事業の地図になります。

👉 次回は、「開業届」作成篇。創業計画書と並ぶ最初の仕事について解説します。

✨読者への問いかけ

ここまで読んでくださったあなたに質問です。

創業計画書を書くとしたら──どこで一番苦労しそうですか?

- 数字(売上や費用の根拠)を出すところ?

- 「なぜ起業するのか」という動機の部分?

- 商品やサービスをどう差別化するか?

自分の中で答えを考えてみてください。

その気づきがあなたの事業計画書を強くする第一歩になるでしょう。

✨関連リンク

コメント