「お金は大事だから貯めるのよ」「ムダ遣いしてはダメ」これだけで終わらせていませんか。

本当は、お金は“自分と家族を幸せにするための道具”なんです。

研究では「どんなふうにお金を使うか」で人の幸福感は変わるとわかっています。

たとえば

・モノより“体験”に使ったお金は、あとで思い出しても幸福感が高い(家族旅行など)

・ほかの人のために使ったお金は、自分の気分も上げる(いわゆる“人のためのお金”=プロソーシャル支出)👉library.hbs.edu+2worldhappiness.report

つまり、子どもに「貯めなさい」「無駄遣いするな」だけではなくて

“どんな幸せを増やしたい?”という会話こそ、おこづかい教育のかなめです。

この記事を読んで、「お金は幸せの道具」について親子で3分話すことからはじめてみましょう。

💬 親子の会話

おこづかい、何に使ったらいちばんいいの?

いい質問だね。お金は、ただ“物を買う道具”ではなくて“幸せをふやす道具”なんだよ。

幸せをふやす?

そう。たとえば──

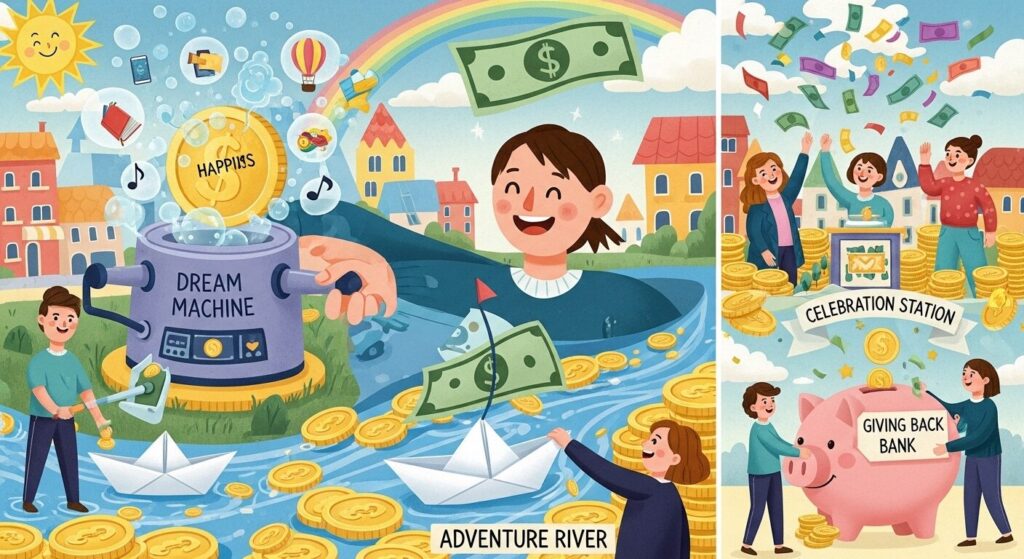

① 自分がワクワクする体験のために使う

② 誰かが喜ぶことに使う

③ 自分の成長や夢のために使う

この3つにお金を入れると、あとで“使ってよかった”って思えるって、いろんな研究で言われてるよ。

ゲームのガチャは?

それは“いま一瞬うれしいお金”。ダメではないけれど、残らないことも多いからバランスが大事だね。

じゃあ今月は①と②にも使ってみようかな。

親の狙いは「ダメ」「やめろ」ではなくて

“どう使うと幸せになりやすいか”という選び方を子どもに教えてあげること。

🎯 今日の3分ミッション|「わたしのしあわせマップ」を作ろう

やることは1つ。紙に○をいくつか描いて、家族みんなで埋めていくだけ。

【まるの例】

- 体験(旅行・みんなで外食・キャンプ・映画)

- 人のため(友だちの誕生日、家族へのサプライズ、寄付)

- 成長(本・習い事・道具・勉強のためのもの)

- 快適(あったら毎日ちょっと幸せになれるもの)

- コレクション/グッズ(“今すぐ欲しいやつ”)

手順:

- 親「どの丸にお金を使ったら、あなたはいちばんうれしいの?」

- 子がシールや色で“これがいいジャンル”に印をつける

- 親と子でそれぞれトップ2を発表する

ポイントは「正解を決めない」こと。

価値観は家庭ごと・子どもごとで違う。“自分に合ったお金の使い方”が幸福感に関係することも研究でも示されています。👉ザ・タイムズ

これをやるメリットは

- 親「なんでそんなものが欲しいの?」とケンカになりにくい

- 子「お母さんは“体験に使いたい派”なんだ」と親への理解が進む

- “おこづかい=親vs子の攻防”から“家族会議”になる

🧠 FPラスコルの深掘り解説

① “体験”は長持ちする幸せ

旅行・外食・ライブ・家族イベントなどの「経験」にお金を使った人は、モノを買った人よりもあとで振り返ったときに満足度が高いという結果が出ています。

理由はかんたん。

- 体験は、思い出として何度も思い返せます

- 誰かと共有できるから“つながりが幸せ”になる

- 自分のストーリー(アイデンティティ)にくっつきやすい

といった、人間の心理のクセと合ってるからと考えられいます。

親としては「新しいおもちゃ買うより今月は一緒に映画行こうよ?」

という提案が科学的にも“幸福度の高いお金の使い方”になる。

② “人のために使う”と本人も幸せになる

「プロソーシャル支出(誰かのためにお金を使うこと)」は、お金を使った人本人の幸福感を押し上げることがたくさんの実験で示されています。

海外の研究では、「自分のために5ドル使ったグループ」より「他の人に5ドル使ったグループ」のほうがその日の幸福度が高かったという結果もある。

しかも、これは大人だけでなく、世界のいろんな国や小さな子どもでも同じ傾向が見られるという報告も。👉worldhappiness.report

つまり“人のために使える子”は、同時に“自分で幸せをつくれる子”でもあるのです。

親としては「誰かを笑わせるために今月いくら使おうか?」という問いかけが価値ある教育になります。

③ “時間を買う”ことも幸せにつながる

最近の幸福研究では、ものを買うよりも「時間をラクにするためのお金の使い方」(家事代行を頼んで家族の時間を増やすや移動がラクになるように使うなど)も生活満足度とつながるとされています。

お金=モノだけじゃない。

お金=時間とこころの余裕を買う道具。

このことは、親の側のメンタルも救う大事な視点ですので、堂々と子に言って大丈夫です。

🌟 親のつぶやきヒント(そのまま使える声かけ)

- 「このお金で誰かが笑顔になる使い方はなにかな?」

- 「あとで思い出せるお金の使い方はどれ?」

- 「これは“いま楽しいお金”? それとも“未来が楽しみになるお金”?」

- 「お金は、モノより思い出とありがとうを増やす道具だよ」

全部「ダメ」「無駄」より子どもが自分で考えたくなる声かけを。

🔄 究極の親子ワーク|“我が家の使い方ルール”を決めよう

これから家族会議をやってみましょう。

- 「毎月のおこづかいのうち〇%は“しあわせマップトップ1”に使う」

例:体験20%、人のため10%のように。 - 「“人のため”枠は必ず誰かにありがとうを届ける」

友達の誕生日でも家の人へのささやかなプレゼントでOK。 - 月末に「今月いちばんよかったお金の使い方」を家族で発表し合う

⇒ ケンカになりがちな“お金の使い道チェック”が表彰式に変わる。

研究でも「他人への小さなギフト」「共有する体験」「時間を楽にする支出」は、主観的な幸福度を上げやすいと繰り返し報告されています。

つまり、この家族ミーティングは幸せになるお金の使い方練習なのです。

Q&A(親がいちばん聞きたいところ)

Q1. 「子どもが“全部グッズに使いたい”って言ったらダメなの?」

A. ダメではない。まずは「なんで?」を聞いて、その気持ちをしっかり言語化してもらうこと。

そのあと「来月は“体験”とか“誰かにあげるお金”にも少し回してみる?」と提案しましょう。

押しつけではなく、配分の話にするのがコツ。

Q2. 「寄付ってまだ早くない?」

A. 少額でもOK。“寄付”は必ずしも大きな団体でなくていい。

友達のためにジュースを買ってあげる家とか家族にお菓子を分けるのも“人のためのお金”です。

それでも幸福感は上がることが研究で示されています。

Q3. 「体験に使ったお金って、なんでそんなにいいの?」

A. 旅行やイベントは、その後何度も思い出話ができる=家族のつながりが強くなる。

“思い出を語り合うこと”自体が幸福感を押し上げると報告がある。

つまり、体験は買ってからもずっと効く支出なのです。

🎁 まとめ(今日からできる3つ)

- お金は「幸せをつくる道具」と言い換える

- 家族で「わたしのしあわせマップ」をつくって、優先したい使い道を共有しよう

- 毎月少しでいいので「体験」「誰かのため」「自分の成長」にもお金を回してみる

→ こうすると、おこづかいは“監視するもの”じゃなくて

“家族みんなで幸せを設計するツール”になる。

🔗 次回予告(番外編)

番外編:「親が知っておきたい。おこづかいルールの決め方」

・固定支給? お手伝い報酬?

・学年別いくらがいいの?

・スマホ・ゲーム課金、どう線を引く?

……この話はよく聞かれるから全部まとめてみます。

✨関連リンク

コメント