「開業届を出したから大丈夫」──そう思っていませんか?

実は、国税(税務署)に提出する開業届とは別に都道府県税である「事業開始等申告書」を出す必要があります。これは、個人事業税に関する大事な手続き。

私は、電子申請サービス(都道府県により異なる)から申告書を出しました。

「面倒だな」と思いましたが、入力項目は少なく5分であっというまに完了。つまずくことなく「えっ、もう完了?」というくらい簡単でした。

この記事では、私の体験を踏まえながら、期限・提出方法・個人事業税の基礎知識をわかりやすく解説します。

⬆️この記事で得られること

- 都道府県別の提出期限(事業開始日から東京都=15日、神奈川・千葉=1か月、大阪=2か月)

- 窓口・郵送・オンライン申請の違いと最新の対応状況

- 5分で終わる提出手順(体験談つき)

- 個人事業税の「290万円控除」の仕組みと勘違いしやすいポイント

- チェックリスト&テンプレでミス防止

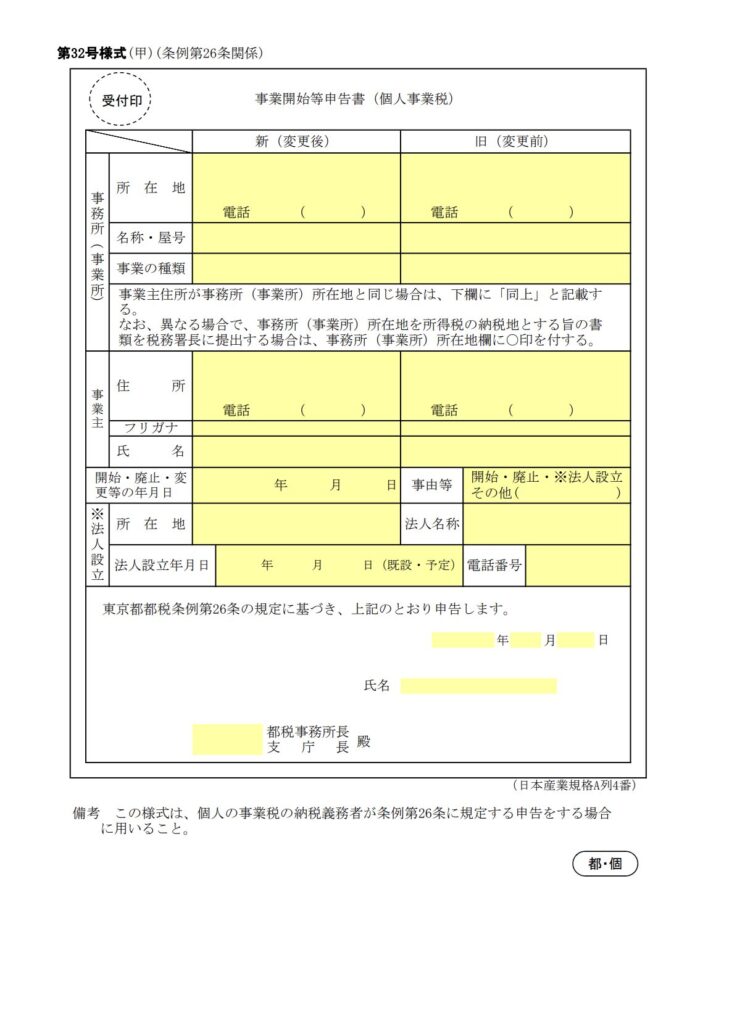

📈事業開始等申告書とは?

⚠️申告書は、各都道府県により異なりますのでご確認ください。(上記は、東京都)

- 提出先:開業地の都道府県税事務所(一部自治体は市区町村にも)。

- 目的:個人事業税の課税把握のため。

- 開業届との違い:開業届は国税(税務署)、事業開始等申告書は地方税(都道府県税)。両方届出が必要です。

🌇都道府県別・提出期限の例

| 都道府県 | 提出期限 |

|---|---|

| 東京都 | 事業開始日から15日以内 |

| 神奈川県 | 事業開始日から1か月以内 |

| 千葉県 | 事業開始日から1か月以内(ちば電子申請あり) |

| 大阪府 | 事業開始日から2か月以内 |

※必ずご自身の県のページをチェックしてください。

📮提出方法

- 窓口 or 郵送:すべての都道府県で対応

- オンライン申請:対応する県が増加中(例:千葉、長野など)

- e-Taxとの違い:e-Taxは国税用。都道府県税はeLTAXまたは県独自フォーム。

⌚️体験談:オンライン申請は5分、楽勝

私の場合は、電子申請サイトから行いました。

- 自治体の独自ホームページから「事業開始等申告書」を選択

- 事業所住所、氏名、事業内容、開業日を入力

- 送信するとすぐに受付完了メールが届いて、PDFで控えを保存して完了

全くつまずくことなく5分で終了。

「役所の手続き=複雑、時間がかかる」という先入観があったのですが、驚くほどスムーズでした。

💰個人事業税の基礎

- 課税対象:物販・製造・不動産貸付・士業・理美容業など地方税法で定められた業種

- 事業主控除:年290万円(年途中開業は月割で)

- 税率:業種によって異なり4%または5%

- 納付:多くの県では確定申告をもって申告とみなし、8月と11月の年2回に納付する

😑よくある勘違い

- 「開業届を出せばOK」→×。別途、自治体へ届出必要。

- 「期限を過ぎたら罰則がある」→×。罰則はないけど、スムーズな通知のために提出は必須。

- 「売上が少なければ不要」→×。課税の有無にかかわらず提出しましょう。

✅チェックリスト

- 👉自治体のサイトで最新の様式や提出方法を確認

- 👉開業日を正確に記入(届出期限が過ぎていても開業日を遡って記載してもOK)

- 👉事業内容は簡潔明瞭に記載

- 👉添付書類の有無を確認

- 👉オンライン申請の場合はPDF控を保存

- 👉変更や廃止時も忘れず届出しよう

🔚まとめとアクション

- 事業をする自治体の公式ホームページで「事業開始等申告書」で検索し確認

- まだ届出していなければすぐ行動。オンライン申請できれば簡単に手続きができる。

- オンライン申請では、PDF控を保存する。8月・11月の納税に備えよう。

✨関連リンク

創業計画書の書き方・完全ガイド|日本政策金融公庫の様式を使用した失敗しないポイントと作成メリット

日本政策金融公庫の創業計画書をもとに、必須項目の書き方・数値計画の作り方・飲食店とスモール起業の例、体験談も交えてわかりやすく解説。

スマホとマイナカードで「開業届+青色申告承認」を10分で完了する方法【個人事業主e-Tax完全ガイド】訂正版

個人事業の開業届と青色申告承認申請を、マイナンバーカード+スマホだけで10分提出。税務署へ行かずに完結するe-Tax手順、メリット・デメリット、屋号口座や青色控除の特典まで網羅。2025年10月に内容訂正しました。e-Taxスマホ版では開業届は提出不可。最新の正しい方法は新記事で詳しく解説。

コメント